- 走进三千多年前的底比斯,见证埃及兴衰 2020/7/7

- 量子科技鉴定《兰亭序》“真迹” ? 2019/3/26

- 单霁翔:我不是故宫掌门人是看门人 2019/3/26

- 海子离世三十周年:他的死亡与气功有关吗? 2019/3/26

- 韦罗基奥首次全面回顾展在佛罗伦萨开幕 2019/3/26

- 小镇青年的纠结:回家乡,还是漂在大城市 2019/3/9

- 外卖女骑手:上岗半个月瘦了5公斤 2019/3/9

- 租房客中的新青年:别人的房子,自己的生活 2019/3/9

- 人人车被指拖欠数千万广告费,线下店关停 2019/3/1

- 华强年入百万的吴老板:赚钱全靠转的快 2019/3/1

- 梵高艺术博物馆:《向日葵》将不再外借 2019/3/1

- “染发剂过敏”是什么鬼?前方高能慎入! 2018/12/4

- 胡润排行榜前100企业家富豪全是宽脸 2018/12/4

- 《纽约时报》盖章的最值得去国度美景 2018/12/4

- 章泽天急抛婚房,售价超1.1亿! 2018/12/4

- 新中国首富已诞生!网友:意料之中! 2018/10/15

- 唐玄宗其人:不只是风流才子 2018/10/15

- 周润发计划捐献全部财产:钱不是我的 2018/10/15

- 白酒行业支撑行业成长的逻辑到底是什么? 2018/9/29

- 已婚男女出轨有多伤钱?专家:结果令人意外 2018/9/29

- 性骚扰受害者为何宁愿当鸵鸟,也不说出真相? 2018/9/29

- 纪念臧天朔:一代人有一代人的歌谣 2018/9/29

- 没有房子的年轻人,每一个都很慌 2018/9/29

- 王俊凯天生就是“玩鹰的”丨专访天下霸唱 2018/9/1

- 为什么要在饮料里 加入二氧化碳? 2018/9/1

- 为何总是忘记梦境?海马体慢半拍 2018/9/1

- 价值上亿美元的网站都只有一个程序员 2018/9/1

- 冯骥才:九岁那年我最初的人生思索 2018/9/1

- 爱男人还是爱女人?跨性别者自我探索 2018/9/1

- 余华:就算往死里也写不出第二本《活着》 2018/9/1

- 西虹市首富:二爷是身家300亿的富豪 2018/8/3

- 台湾作家贪小便宜做免费隆鼻手术右眼失明 2018/8/3

- 霍思燕出席活动,十根手指上戴满了珠宝 2018/8/3

- 离开郭德纲之后,曹云金又下跪拜了新师傅 2018/3/16

- 央视315:击穿3谣言曝光6乱象批评2企业 2018/3/16

- 资金投入不足,英国博物馆收藏事业遇阻力 2018/3/11

- 巴塞尔艺术展母公司集团亏损1.19亿美元 2018/3/11

- 英国皇家艺术学院举办查理一世收藏展 2018/3/11

- 当红影星为夫背千万负债,如今50岁离婚复出 2018/2/23

- 王宝强大年初五现身机场,一个细节让人心疼 2018/2/23

- “大衣哥”被村支书痛批了:建学校一分没捐 2018/2/23

- 十年后,性爱机器人会是养老院里的标配 2018/2/14

- 阿里安全发现“微信克隆漏洞”盗刷微信钱包 2018/2/14

- 三百多年英国首位桂冠女诗人:戒烟戒酒戒性 2018/2/1

- 鲁迅:婚姻是母亲给我的礼物,好好地供养它 2018/2/1

- 贾跃亭的乐视时代在今天结束,因为他爆仓了 2018/2/1

- 你养的男人不爱你,你养的青蛙不回家 2018/1/24

- 中铁建工伪造公章7亿项目被废标,正在调查 2018/1/24

- 乐视网悬念跌停,超850万手卖单封死跌停板 2018/1/24

- 亚洲周刊2017年十大小说出炉,刘震云入选 2018/1/14

我经常幻想用艺术铺就我的幸福小径。从7岁到22岁,我渴望成为画家,花了好多时间练画,特别是青春期那段。

诺贝尔文学奖得主奥尔罕·帕慕克(左)在安塞姆·基弗(右)的工作室。

我经常幻想用艺术铺就我的幸福小径。从7岁到22岁,我渴望成为画家,花了好多时间练画,特别是青春期那段。家里人很支持我。我有一间摆满了老家具的画室,在伊斯坦布尔某幢公寓里。我计划有朝一日成为著名画家。

20年后,这个梦想未能成真;我在伊斯坦布尔写小说、发表小说。不过,比起现有的一切,艺术仍然为我保留了一个有关幸福未来的承诺。

整个1980年代,不管什么时候看到像安塞姆·基弗这样的大艺术家的作品,我都会被一种情绪紧紧抓住,这种情绪介于嫉妒和错过理想生活的无限悔意之间。不过,一部分的我很清醒,懂得这种幸福是自己力所不及的。与我童年和青年时代的信仰恰恰相反,沉溺于形象和白日梦并不能提升艺术成就,基弗令人敬畏的作品证明了这点。每道雄劲笔画中蕴含的力量和画家身体的存在感,都是我们称之为艺术品的奇妙等式的本质组成。我的身体、肩膀、胳膊、手绝无可能创造其中之万一,基弗艺术的力量让我屈服于这一痛苦的现实。

可是,模仿基弗,或某天成为一个熟练画家的梦想,仍在我头脑一角时隐时现,就像一桩我希望自己能够忘记的罪行。这份愉悦的蠢动被基弗作品部分地激发了,它们摆在基弗巨大、梦幻般的作品旁:基弗年轻时创作的“书”,这让作家和藏书家倍感亲切。

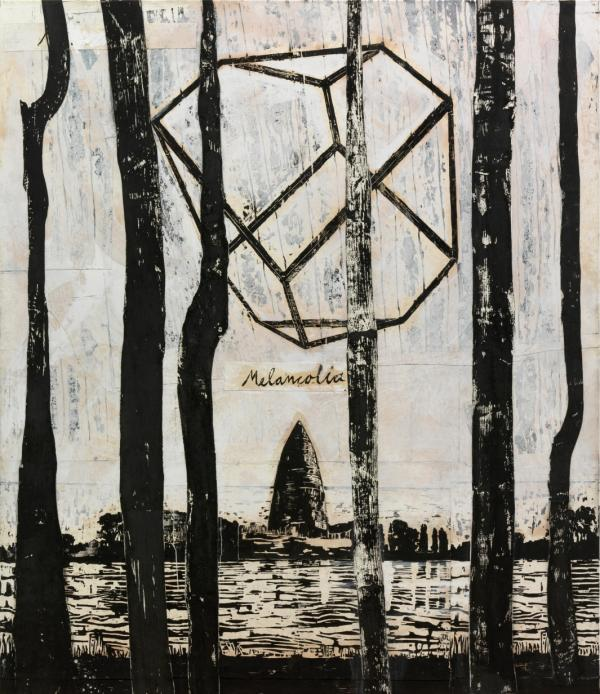

安塞姆·基弗作品《莱茵河》(the Rhine,1982-2013)

在基弗的美学中,书和它所携带的文本是圣洁的。他的艺术通过强调字母、词语、文本的“物性”(借助海德格尔的概念)透露了这一点。当我们看着艺术家近年来雕刻的这些书,从铅片到其他金属,它们告诉观者其自身的圣洁性如存在于文本中一样,亦存在于质地(texture)中。所有这些书——不论是纸的、金属的还是塑料的——拥有一种能力,它让我这样的作家产生一种幻觉,不是文本让书本神圣,而是质地。

基弗的书似乎在告诉我们,要超越词语的表达和象征,关注书本身的质感。这好比盯着一面墙,要感受它的整体,而非一砖一石。(基弗喜欢研究墙壁,然后单独地画每一块砖,就像他对砖厂很感兴趣,但是我们观察他的作品时,无需看每一块砖,甚至一面墙——我们注意到的是它的质感。)我想这就是他杰出才华的关键;抑或他神乎其技的绘画提升了这种印象。

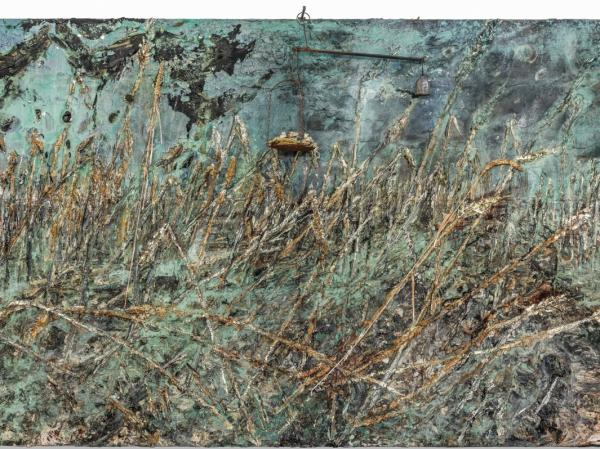

安塞姆·基弗作品《带翼之书》(Book with Wings)

我能确定的一点是,这种文学的质感也从基弗的书渗透到了其他作品中。山脉、平原、森林、德国传奇、废弃的铁轨和公路,在他描绘的景象中,艺术家邀请我们读他的画,好像它们是书本一样。这种从基弗的书中溢出且阐释了他作品的质感,将其一切作品转换为可供我们阅读的东西。我们发现自己看着他画的树、铁轨和山脉就像文本一样;秘密就隐藏在我们正在阅读的那些生动、活泼,令人惊讶的表象之下,尽管读懂它们其实并不容易。

经营基弗作品的画商Thaddaeus Ropac带我去参观艺术家位于法国的工作室时,我满脑子都是以上那些念头。在开出巴黎的车上,我焦虑又兴奋,像第一次去看电影的小男孩。2008年,我在萨尔斯堡曾与艺术家有过一面之缘,并且我已经在博物馆里和书本上熟知他的作品。也许看到工作室里的作品,会有新的情感体验。也许有一天,我会放弃小说,把余生献给绘画。

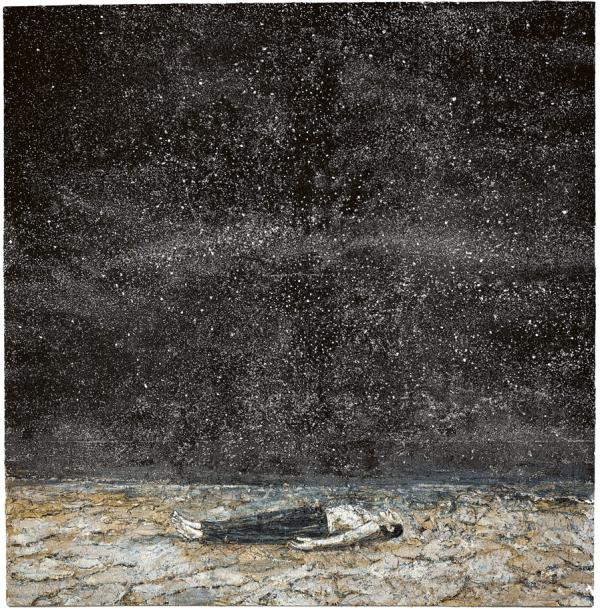

但当我在巨大的工作室中看到艺术家的新作时,一股仰慕之情油然涌出,我被击倒了。我很了解基弗的艺术;我曾经看到过像眼前这些罂粟花和孩子气的飞机雕塑这样的作品。看到作品上那些熟悉的手迹,内心感到极大的欣慰。像以往一样,基弗在画面上留下手写的提示,为我们指出激发他灵感的传奇故事、文本或诗歌(英格伯格·巴赫曼,保罗·策兰,亚瑟·兰波),提醒我们每幅画下蕴涵的典故或历史。

安塞姆·基弗作品《冰与血》(Ice and Blood,1971)

安塞姆·基弗作品《摩根索计划》(Morgenthau Plan,2013)

我在基弗的大工作室里兴奋地踱步,沉醉在所见之中,我一再思索热爱这些画作的原因,也许就是画家构建词语和图像、传说、景观之间亲缘关系的能力。所有词语、字母、树丛、山脉、脆弱的花朵和遗弃的道路都是独立文本的一部分,但都有共同的质感。我极其希望可以读懂这些画作和它们遒劲的笔触。我也知道,不管在面前这些词语和图像之间来回打量多少遍,我从没能穿越地平线,翻越这座满是标志和字母的山,找到平静。那种词语和图像、文本与艺术之间的无限张力,正是基弗作品的心脏。

一开始,基弗的画看起来似乎满是词语。但是想想艺术、想想世界,我们才明白自己看到的东西比阅读词语和字母更能带来乐趣。看一幅画,实际上是在阅读,这可能吗?以书当画或是以画当书,这又可能吗?

文本和意象都来源于取之不尽的神话。在我所知的艺术家中,基弗可能是最有才、最有野心,也是最有文学素养的,或许这就是为什么他的宇宙如此强烈地吸引我。

伫立在他巨大工作室里的杰作前,我心中的那个少年一直告诉我,我仍然有可能成为一名画家——我也可以通过艺术来表达心曲。但另一方面,成年的我,那个快乐、满足的作家,试图提醒我,我用小说与基弗用艺术在做同样的事情,我应该在个人期待上更加谦逊和现实一点。所以,被环绕四周的美妙作品搞得眩晕的我,只得小小地哀悼了一下儿时的画家梦。

安塞姆·基弗作品《著名的夜之指令》(The Renowned Orders of the Night,1997)

那天晚上,Ropac在他塞纳河边的家里举办了晚宴。他与我和基弗互相挨着坐下来,然后对客人们说:“他们俩一个想当作家成了画家,一个想当画家成了作家。”我们都笑了。但说实话,对我来说这没什么好笑的,我现在还想当画家。因为这个我喝了不少白葡萄酒,服务生戴着雪白的手套,一杯接一杯给我斟满。

不一会儿,我就轻飘飘了,开始琢磨口袋里的日记本。本子上有一些我满怀热情精心绘制的小画。我应该拿给身旁的大画家看吗?他一定会懂我的。

这么做可能还是不大妥。大伙儿会嘲笑我的。我会看起来很滑稽,像托马斯·曼《托尼奥·克罗格》里那个站在晚宴的人堆中间庄严背诵诗歌的士兵一样。也许我可以晚些时候找个僻静的角落偷偷拿给安塞姆看。他和蔼又善解人意,肯定会对我的艺术天分表示尊重。

但我头脑中还有一个更加固执和现实的声音在对我说:怎么回事?如果你一定要画画,就在自己家画呗,没人看得见。别想寻求任何人的赞赏——尤其是著名画家的赞赏。

整件事情的微妙之处在于,我开始憎恶客人们的谈笑风生。安塞姆也在跟他们聊,享受着美好生活为一名成功男士所提供的一切。有那么一刹那,我觉得自己被世界抛弃了。我加入了聊天。我下决心一定不给他看我的画。但一股无法抑制的冲动,让我的手伸进外衣兜里。

然后,基弗转向我。他看起来有点羞涩、犹豫。

“我写过一本书,你知道吧,”他说。“我想请你指教。”

“书名是什么?哪里出版的?”

“叫《笔记本》(Notizbücher),还没有英文版。”

跟着是长时间的沉默。此刻,我觉得更喜欢基弗了。他不只是一位伟大的艺术家,他更加深刻。幸好我没拿自己的画来烦他。也别说,我这辈子第一次在意识到自己成不了画家之后仍然感到内心平静。

晚餐没有持续很久,客人们沉浸在巴黎的夜色中。窗外,风雨交加。我内心激动不已。我想沿着塞纳河走走,整理整理思绪,好好回忆一下在基弗工作室度过的这一天。看过的一幅幅迷人画作,带神话和文学色彩的种种景象,如同自己过往的记忆般奔涌而来。我很好奇他的书是什么内容,他自己写的那本。但我能想到的只有他非凡的画作,有时候——就像我们崇拜某人时都会做的——我觉得它们就好像是我画的一样。(文/奥尔罕·帕慕克戴戈翻译)